もっと知りたい!漁師のお仕事

どんな種類の漁があるの?

漁の種類は大きく分けて3つあり、漁を行う場所が近いものから順に「沿岸漁業」「沖合漁業」「遠洋漁業」と呼ばれます。日本の漁師のおよそ8割は沿岸漁業者と言われ、地域や魚の種類にあわせてさまざまな手法で漁を行います。そのほか日本でとれる魚の半数を占める沖合漁業、マグロやカツオなど大きな魚をとる遠洋漁業と、それぞれの特性を生かした方法が取り入れられています。

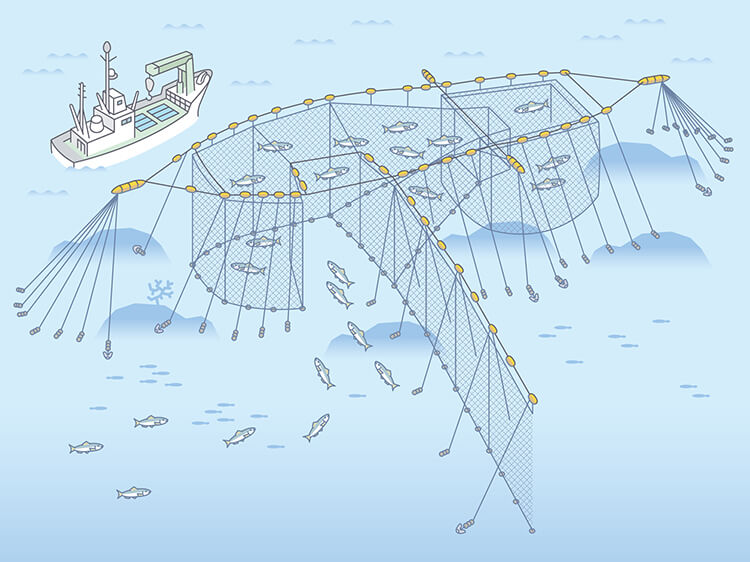

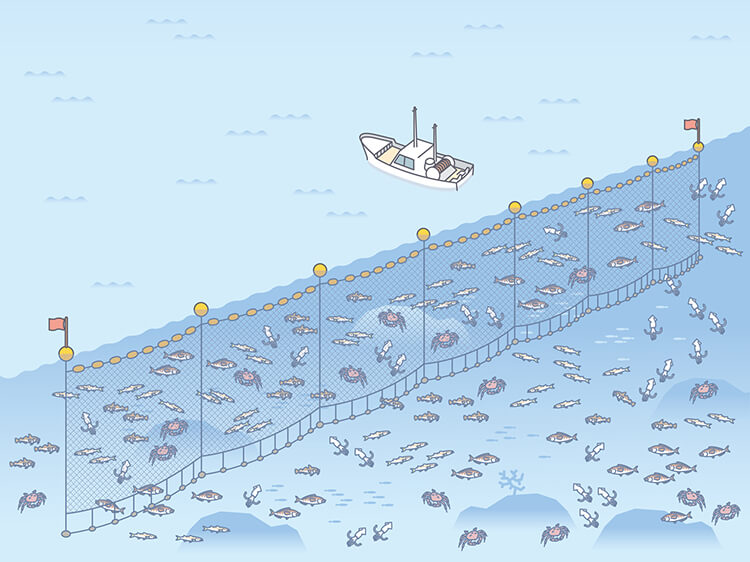

定置網漁

陸地から船で30分ほどはなれたところに網をしかけ、魚をとる方法です。魚の特性や潮の流れなどの情報をもとに網をしかけ、その中に魚が入ってくるのを待ちます。季節によってとれる魚がちがい、豊かな旬を感じられる漁法です。

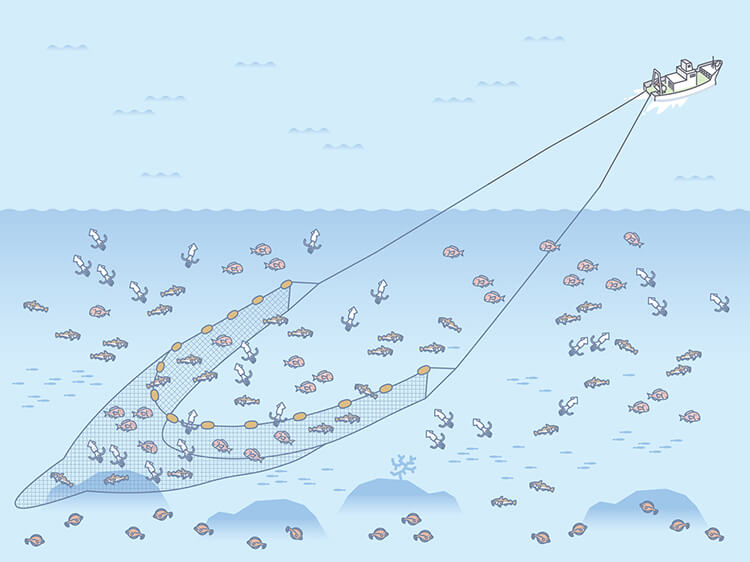

底びき網漁

船の後方から網を海中に入れ、時速2キロほどのスピートで船を走らせながら網をひき回して魚をとる方法です。網を引く時間は1時間弱で、これを1日数回くり返します。カレイやヒラメ、アンコウ、キスなどの底魚や貝など、地域や季節に応じた魚がとれます。

刺網漁

魚の通り道に網を帯状にしかけてとる方法で、網に魚が刺さったようになることから「刺網」と呼ばれます。魚の種類や地域によって網の目の大きさなどが異なります。夜のうちに漁場に網をしかけておいて、早朝には網にかかった魚をふるい落としながら魚をとっていきます。

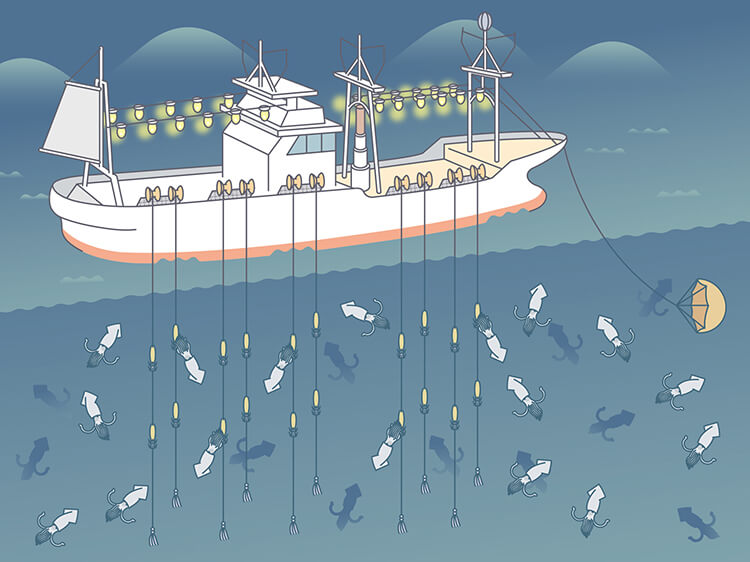

イカ釣り漁

夜の海を強い光で照らし、イカを集めてとる方法です。イカが光に集まる習性を利用しています。速く手際良くがもとめられる漁法で、近年ではコンピュータ制御のイカ釣り船がふえています。漁で使う集魚灯の光は人工衛星からでも確認できるほど明るいとされています。

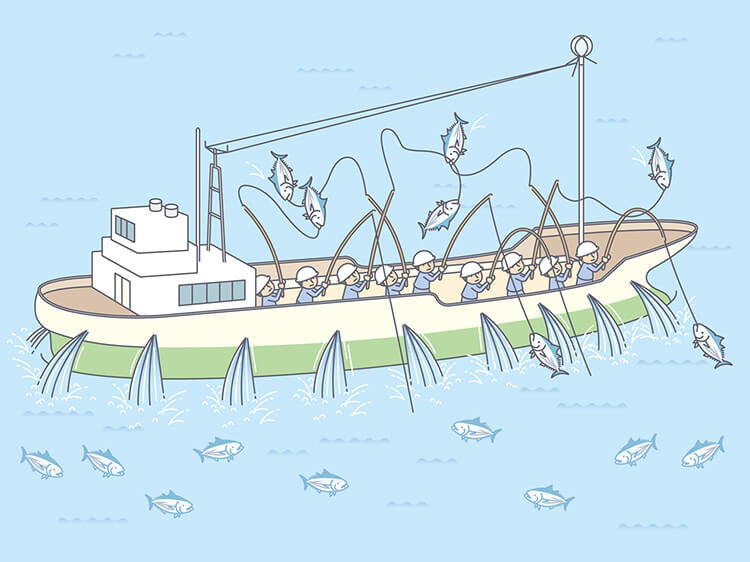

カツオ一本釣り漁

カツオのむれを追いながら船の上で一本釣りをくり返す方法です。釣り上げると同時に針からカツオを外す「はね釣り」の技術を身につけるには2〜3年かかるとも言われます。太平洋の沖合など遠くで漁を行う場合には、1〜3ヶ月を船の上ですごすこともあります。

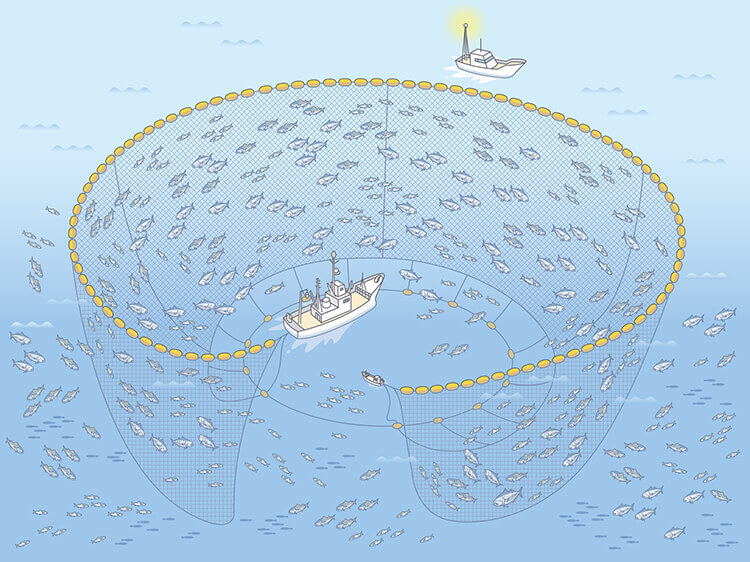

まき網漁

複数の船がいっしょになってチームワークを生かして行うのが「まき網漁」です。魚のむれをさがす「探索船」、光で魚を集める「灯船」、網を投入する「網船」など、さまざまな役割の船が集まります。アジやサバ、イワシなど大群で回遊する魚をねらって収穫します。

マグロはえ縄漁

私たちもよく知っているマグロの多くは、日本で古くから行われてきた伝統ある「はえ縄」を使った漁法で収穫されます。長いもので200kmにもおよぶ「はえ縄」には数千本の針がついた「枝縄」があり、その針にマグロがかかるのを待ちます。大物な魚なのでとてもハードな漁と言われています。

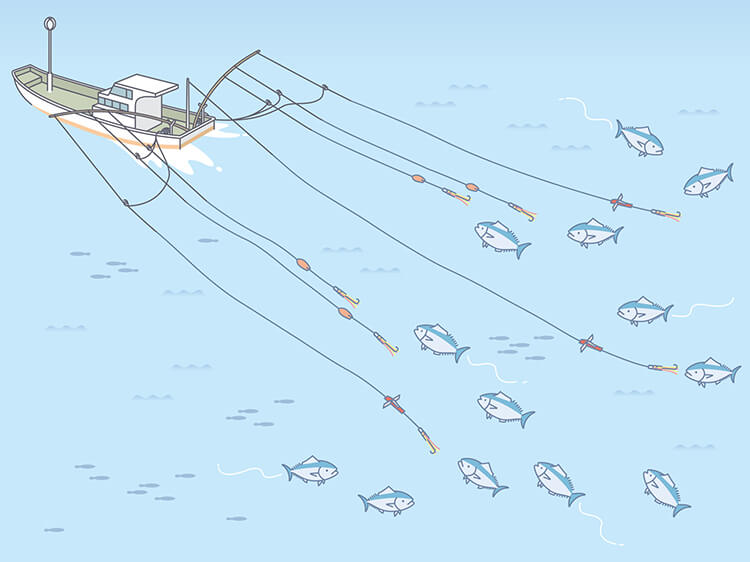

釣り漁

もっとも基本的な漁法といわれる「釣り漁」は一本釣りがメインですが、釣針をつけた縄を流してマグロやカジキなどの大物をねらう「ひき縄」もふくまれます。1人で船を操縦し1人で釣るので、知識や経験を大いに生かせるところが特徴です。また一本ずつ釣り上げるため、魚を傷つけることなく出荷できるメリットもあります。

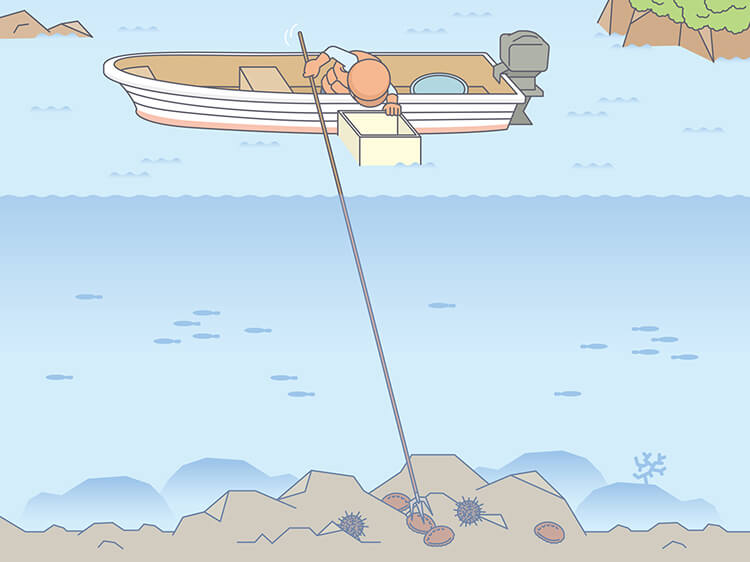

採貝・採藻

浜や岩場などで貝・海そうを収穫する方法です。素もぐりでアワビやウニなどをとる「海女」がよく知られていますが、船の上からモリなどの道具を使ってナマコやコンブ、ワカメをとるものもあります。資源保護のため、認められた漁業者だけが漁を行うことができます。

このページの漁業イラストは農林水産省の漁業種類イラスト集を活用しています。