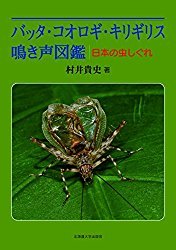

秋の訪れとともに、道端や庭先から虫の声が聞こえてきます。まさに、いろんな種類のコオロギたちが奏でる野外オーケストラ♪ この奏者の意外な素顔について、日本直翅類学会の市川顕彦さんに話を聞きました。親子で虫の音を鑑賞しながら話題にしてくださいね。

このような、音色を鑑賞できる昆虫を『鳴く虫』というそう。音色がきれいな虫といえば一番にスズムシを思い浮かべますが、鳴く虫愛好家たちに最も支持されているのはカンタンという名のコオロギの仲間。

「カンタンは秋の七草のクズの葉をくりぬいて葉を共鳴させるので、200m〜300mぐらい、本当に遠くまでよく聞こえるんです。『今晩はあの辺がいい声のようだよ』なんて話しながら、あちこち移動して鑑賞しています。」

とても小さな虫の鳴き声が200m〜300mも聞こえるなんてすごいですよね! 移動しながら色々な音色を聞き比べするのもおもしろそうです。

多くのメスは鳴かないため、オスよりも翅の構造がシンプルにできているそう。同じ仲間でも、体の構造が違うんですね。

「コオロギは視力が悪いのも特徴です。近くにいる自分と同じ虫を異性と思い込み、オスがオスをくどくこともよくあるんです。くどかれたほうのオスは嫌がって、蹴飛ばすシーンを見たこともあります(笑)。」

コオロギの恋愛模様もおもしろそう。じっくり観察してみましょう!

ツヅレサセコオロギの音色は「カタサセ、スソサセ、サムサガ、クルゾ」と鳴いているように聞こえるという人がいます。「肩刺せ裾刺せ、寒さが来るぞ」つまり「寒くなるから、衣服の肩や裾を繕いなさい」とコオロギが言っていると。

また古人は、コオロギの鳴き声に哀れを感じる短歌や俳句を多く詠んでいます。たとえば

コオロギ雑学1:あの音色は、口から出る声じゃない!?

実は…翅(はね)をこすり合わせて発音しています

このような、音色を鑑賞できる昆虫を『鳴く虫』というそう。音色がきれいな虫といえば一番にスズムシを思い浮かべますが、鳴く虫愛好家たちに最も支持されているのはカンタンという名のコオロギの仲間。

「カンタンは秋の七草のクズの葉をくりぬいて葉を共鳴させるので、200m〜300mぐらい、本当に遠くまでよく聞こえるんです。『今晩はあの辺がいい声のようだよ』なんて話しながら、あちこち移動して鑑賞しています。」

とても小さな虫の鳴き声が200m〜300mも聞こえるなんてすごいですよね! 移動しながら色々な音色を聞き比べするのもおもしろそうです。

コオロギ雑学2:メスは鳴かないって本当!?

実は…オスが求愛のために鳴いています

代表的なコオロギ、エンマコオロギのメス。鳴かないためオスに比べて

翅は単純なつくり。お尻の先の針のようなものを土に刺して産卵する。

写真提供:日本直翅類学会・高石清治さん

「コオロギの場合、鳴く虫はほとんどがオスです。近くにメスがいると、誘うように優しく鳴くんですよ。私たちは『くどき鳴き』なんて言っています。」翅は単純なつくり。お尻の先の針のようなものを土に刺して産卵する。

写真提供:日本直翅類学会・高石清治さん

多くのメスは鳴かないため、オスよりも翅の構造がシンプルにできているそう。同じ仲間でも、体の構造が違うんですね。

「コオロギは視力が悪いのも特徴です。近くにいる自分と同じ虫を異性と思い込み、オスがオスをくどくこともよくあるんです。くどかれたほうのオスは嫌がって、蹴飛ばすシーンを見たこともあります(笑)。」

コオロギの恋愛模様もおもしろそう。じっくり観察してみましょう!

コオロギ雑学3:言葉を話すコオロギがいる…!?

実は…秋が深まるほどに、虫の音は言葉のように聞こえます

ススキが揺れる秋の景色

「コオロギは変温動物なので、秋が深まって気温が下がってくると、体温も低くなります。しだいに翅の動きも遅くなり、鳴くテンポがゆっくりに。すると、まるで人に話しかけているように感じるのです。」ツヅレサセコオロギの音色は「カタサセ、スソサセ、サムサガ、クルゾ」と鳴いているように聞こえるという人がいます。「肩刺せ裾刺せ、寒さが来るぞ」つまり「寒くなるから、衣服の肩や裾を繕いなさい」とコオロギが言っていると。

また古人は、コオロギの鳴き声に哀れを感じる短歌や俳句を多く詠んでいます。たとえば

声々に 虫も夜なべの 騒ぎかな (小林一茶)人々は古くから、虫の音に耳を傾けてきたことがよく分かりますね。

コオロギの仲間・ヒロバネカンタン。オスは「ビュー、ビュー」と鳴く

写真提供:日本直翅類学会・高石清治さん