大人からは想像もつかない発想で描く子どものお絵描き。子どもに絵の描き方をどのように教えてあげればよいのでしょうか? そこで、子どもの年齢に合せた絵の楽しみ方について、ビコロアート教育絵画教室代表の岡橋明先生に話を伺いました。

年齢別!子どもの「お絵かき」のベストな褒め方

子どもが描いた絵を見たとき、現実とはかなりの違いがあることが多いですよね。親としては、このような場合にどう教えればいいのでしょうか。

「美術館で絵を鑑賞することと、子どもの絵を見ることは根本的に意味が違います。子どもが実際とは違う色や形を描いたときに、ついがっかりした顔をしてしまうと、絵を描こうとする意欲が失われてしまいます。一生懸命描いたこと、発見したこと、工夫したことなどを聞いてあげてください。熱心に聞いてあげることで、子どもはさらに表現していこうと努力します。」

間違った部分を指摘するのは、子どものやる気を削ぐことになってしまうんですね。

「幼児期に、発達過程を無視してリンゴの描き方、ゾウの描き方など観念的な描き方を教えてしまうと、教えられたパターンを繰り返すだけの子どもになってしまいます。」

「手本を写すことがはっきりとした形の絵を描くきっかけになったとしても、自由な想像力が限定されるため、そこから表現することで本来の喜びを得ることはできません。」

「自由に描き続けた子どもは、自分が感じたことを表現する方法を試行錯誤しながら覚えていきます。子どもの発達段階をしっかり見守り、そのときどきに表現したことを認めてはげますことが、その後の創造性を支える力となるのです。」

岡橋先生によると、お絵かきに対する子どもの発達段階は、年齢によってある程度決まるそう。そこで、子どもの年齢に合わせた絵の楽しみ方を教えていただきました。

1歳〜2歳頃「ぐしゃぐしゃ描きは腕の運動」

「描きはじめたばかりのぐしゃぐしゃ描きに、具体的な何かを描こうという意図はありません。自分の言葉では上手に伝えることができない気持ちを表わそうとしています。もしかすると紙にクレヨンの顔料が定着する過程をおもしろがったり、クレヨンが紙と擦れる音に耳を澄ましていたりするだけかもしれません。」

「指先の動きを自分でコントロールすることに目覚め、何もかもが新鮮で興味を惹かれる時期です。いつでも描ける環境を整え、思いどおりに描かせてあげてください。色は黒以外の色にはあまり関心がありません。最初に持った色をずっと使って描くことが多いようです。この傾向は3歳頃まで続きます。」

2歳〜3歳頃「描いた絵にあとから意味づけをしていきます」

「描いた絵に現実のイメージをダブらせて、あとから意味づけをしていくようになります。点と線と丸しか描けないので、名前さえつければ、それらがどんなものにでもなります。このとき、絵を描きながらの子どもの話に耳を傾けてください。意味のないなぐり描きに見えるものでも、何を描いたかを教えてくれます。」

3歳〜4歳頃「印象の強いもの、重要なものは大きく描きます」

「今までと違い、はじめから対象をイメージして描くようになります。しかし全体の関係性を正確に描くことはできません。印象の強いものや自分にとって重要なものは大きく描き、逆に関心のないものは省略されます。」

「色に興味が芽生えてきます。とくに女の子はたくさんの色の種類を使うようになります。この時期にさまざまな色に接することが、その後の色彩感覚の育成に大切になります。」

5歳〜6歳頃「言葉から連想される色使い・形へ変化」

「人間の全体を意識して、顔・身体・5本指の手・足の付いた絵が描けるようになります。実体験から感じとったイメージ表現から、『葉っぱは緑』『リンゴは赤』というように、言葉から連想される色使いや形へと変わっていきます。葉っぱにもさまざまな色や形があること、リンゴにも同じ色や形のものは2つとないことを教えてあげてください。」

見たままの色使いができるようになるのは5〜6歳頃から、形を正確に描こうとするのは8歳頃からなのだとか。それまでは、自由に描き続けさせてあげたいですね。

絵の具を使うようになってきて、色の関係性を覚えさせたいと思ったら、次で紹介する「造形遊び」はいかがでしょうか?

お絵かき教室で実践中!親子で簡単にできる造形遊び

岡橋先生が代表を務める絵画教室で人気の造形遊びが、赤・青・黄色からなる色の3原則が遊びながら学べる実験。かき氷のシロップを使うので、暑くなるこれからの季節にぴったり! それでは、遊び方を紹介します。

材料

- 冷たい水

- 透明のコップ:軽くて割れにくいクリアカップなどの樹脂製のものがおすすめ。

- 市販のかき氷シロップ3種類:いちご味、レモン味、ラムネ味(またはブルーハワイ)。5倍を目安にお好みで薄めます。

- 深めのトレイ:うっかりコップを倒してしまっても安心です。

遊び方のポイント

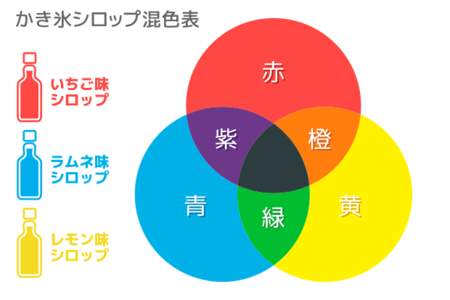

- 3つの色(赤=いちご、青=ラムネ、黄色=レモン)のかき氷シロップを混ぜ合わせてさまざまな色を作ります。混色表(上の写真)を参考に自由に色の変化を楽しんでください。

- 黄色に少しずつ青を加えることによって黄緑⇒緑⇒青緑へ、赤に少しずつ青を加えることで赤紫⇒紫⇒青紫へと徐々に色が変化していく様子を見せてあげましょう。

- 赤と青緑、黄色と青紫のように補色の関係にある色同士を混ぜると鮮やかさが失われていくこと、3色をバランスよく混ぜることで黒に近い色を作れること(減法混色)を、実験を通して体験しましょう。

実験の最後に作ったシロップの色水を飲めるので子どもたちは大喜び。子どもの自由研究にも良さそうですね。ぜひ親子で楽しみながら試してみてください。