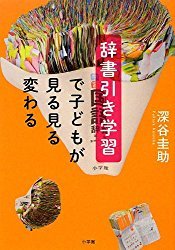

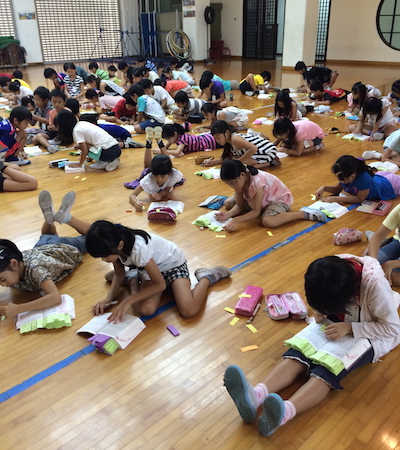

子どもたちが夢中になって国語辞典を引き、何千枚、何万枚もの付箋を貼付! という光景をメディアなどで見て驚いた人もいるでしょう。今回は話題の「辞書引き学習」について、発案者の深谷圭助先生に、基本のやり方や効果を伺いました。

“自学”の始まりは、競争して付箋を貼る楽しさ

そもそも「辞書引き学習」開発のきっかけは、深谷先生が教師として最初に赴任した公立小学校での“自学”に関する研究発表にありました。

「自ら求めて知識を得る “自学”にぴったりな教材こそが、国語辞典です。しかし、その学習指導要領を見ると、国語辞典に最初に出会う授業は“引き方”に徹していました。これでは学ぶ楽しさを得られないと感じたのです。」

始まりは子どものアイデアから

そこで深谷先生は当時担任していたクラスで国語、算数、理科、社会などすべての授業で辞書を使い始め、さらに日常生活でも辞書を活用するよう指導。“疑問が湧いたら辞書を引く”を習慣付けさせました。

その後、ある児童が、調べた言葉に付箋を立てた辞書を友達に披露。どんどん増える付箋の数に周囲も刺激を受けて、子どもたちは競って付箋を付けるようになりました。

「次第に、疑問を持つ時間がもったいなくて“辞書を読むだけでも付箋を貼ってもいい?”と言い出したんです。付箋を貼るという楽しい活動をきっかけに、子どもたちは言葉の世界に興味を持ち、言葉に対する認識を深め、日本語力がどんどん増しました。それと同時に、自然に“自学”の姿勢も身についていきました。」

『辞書引き学習』をやってみよう!

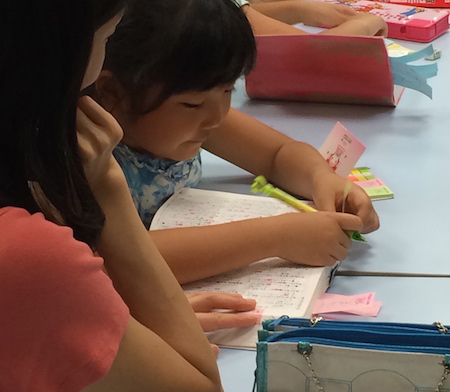

こうして、国語辞典をランダムに開き→“知っている言葉”を探して意味を読み→その言葉を付箋に書いて辞書に貼る、という「辞書引き学習」のやり方が確立されました。

学校における国語辞典の指導は小学3年生で行いますが、「辞書引き学習」は、ひらがなを読めれば誰でも簡単に取り組むことができるのが魅力。小学1年生でも、幼稚園児でも実践できます。

「辞書引き学習」の始め方はこちら!

【準備するもの】

- 自分専用の国語辞典 総ふりがな付きで、言葉の収録数が多く、少なくとも3万語以上の辞書が理想。親子で書店を訪れ、実際に引いてみて子どもがわかりやすそうなものを選びましょう。イラスト入りなどがオススメです。家族のお下がりではなく、自分専用にすることで愛着が湧きます。

- 付箋 文字が書き込みやすい、2cm×5cmぐらいの大きめのもの。

- 鉛筆&消しゴム

【やり方】

- STEP1:付箋に通し番号を振る。その日に調べる予定より、少し多めに用意。最初は1日に10枚から20枚が目安ですが、慣れてきたら1日100枚、200枚と目標設定を高くしていきましょう。

- STEP2:国語辞典を開いて、“知っている言葉”を探す。

- STEP3:言葉を見つけて意味を読んだら、付箋にその言葉を書いて、ページに貼る。

辞書引きを習慣付けるには、コツがある!

「“知っている言葉”を調べることは、言葉に関心を持つ近道です」と深谷先生。辞書引き学習では、意味がわからない言葉よりも、意外な発見がある“知っている言葉”を引くことが重要です。

大事なのは「辞書というのは“知っている言葉”がたくさんあって、面白いなぁ」と思わせること。遊び感覚でやっていくうちに夢中になり、辞書を引く習慣、“自学”が身についていきます。

「初めのうちはやり方を教え、手順良くいくよう声掛けをしてください。慣れてきて、子どもの興味が高まってきたら自由にさせてあげましょう。」

楽しんでやることが最優先

また、親は付箋が増えたことをきちんと褒めてあげるのが大切。子どものモチベーションをアップさせるために、節目の数でミニ表彰状を出すのも効果的だそうです。

「『意味をちゃんと読んでいるのか』とか『書き順が違う』とか、欲張って細かいことは言わないように。自分の知りたい言葉を引くレベルまで持っていくために、辞書引きの面白さを自由に体感させてください。付箋が1,000枚を超える頃には、“知りたい言葉”を調べるようになりますよ。」

[その他の辞書引き学習を習慣づけるコツ]

- 辞書は箱から出して、身近な場所に置くこと。書棚に飾っておいてはダメ

- 辞書、付箋、鉛筆、消しゴムをセットにしておいておく。「付箋がない」と言って物を探すのは面倒で、挫折のきっかけに

- 辞書を引く前に、必ず付箋に番号を振る。やる気につながる

- 毎日、実践。暇な時間に遊び感覚でやるのがポイント。夕食前の10分など短い時間でもOK

親子で辞書引きをすればさらに楽しい!

親子で一緒に辞書引きをすることも、子どものモチベーションアップにつながります。親が読んでいるものに、子どもは興味を示し、辞書の世界に入りやすくなるからです。その際、親は子どもとは違う辞書を使うのがポイント。表現が異なる複数の辞書を読み比べることで、知的好奇心はますます刺激されます。

また、「辞書引き学習」の醍醐味は“知っている言葉”のもつ意外な意味を知ることですが、それは親世代でも同じこと。

例えば「おもむろに」という言葉は、「突然に」という意味で使われることが多いけれど、辞書には「落ち着いて、ゆっくりとことを始めるさま」と書いてあります。「ピンからキリまで」を調べると、「ピン」はポルトガル語で点の意味、「キリ」はポルトガル語のクルス(十字架)が転じて十の意味であることがわかります。

「大人の場合、付箋は不要ですが、“知っている言葉”を引いてみてください。言葉を吟味する習慣を付けると、語彙は自然に増えていきます。」

電子辞書でも『辞書引き学習』はできる?

「辞書引き学習」における紙の辞書の魅力は、付箋を貼れること。そして、開いたページでたくさんの言葉を目にできること。

たまたま出会った言葉の意味は、発見と驚きがあり、自然とインプットされることが多いよう。

「そのため、紙の辞書をめくり、そのページに載っていた言葉に触れるという偶発的な出会いはとても大切なのです。」

電子辞書は、言葉を入力しないと引けないので、こうした言葉との偶発的な出会いはありません。一方で、電子辞書には複数の辞書が入っているのがメリット。

「電子辞書の場合、国語辞典にはなくても、百科事典には載っていたという具合にヒットする確率が高まります。外国語の場合は発音を学ぶこともできますね。紙の辞書で「辞書引き学習」を十分に行った高学年や、言葉への関心が高い子どもには、電子辞書との併用もオススメです」と深谷先生。ステップアップ教材として電子辞書を使うのがベストのようです。

辞書引きは思い立ったその日から簡単に始められるのが魅力。さぁ辞書を開いて、言葉の世界を遊び倒しましょう!